毛雪飛談元素分析的樣品前處理:從微波興起走向智能化

初識元素分析,我們多從“鎘大米”、“血鉛中毒”等重金屬污染開始,談重金屬而色變;而形態分析讓我們對元素有了更全面認識,無機砷、甲基汞劇毒,而適量的有機硒卻對人體有益。今年開始的“第三次全國土壤普查”對元素有效態的檢測要求,將加深人們對土壤中元素作用的認識。無論是哪種元素分析,科研和檢測面臨的挑戰,一直都不單單是分析儀器,樣品前處理技術同樣不可忽視。面對百萬級的樣品量,如何改進傳統費時耗力的前處理技術?如何更有效地提取元素的不同形態?

近日,分析測試百科網采訪了中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所毛雪飛研究員,他將分享元素尤其是重金屬檢測樣品前處理儀器的發展和面臨的挑戰,并對前處理和分析儀器的發展提出期望。

中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所(簡稱質標所),負責統籌全國的農產品質量安全技術支撐工作,包括農產品質量安全例行監測、專項監測、風險評估等項目,而重金屬的檢測與評估是其中不可或缺的重要內容。毛雪飛自2008年入職質標所后,即開始重金屬的相關工作,特別是重金屬及形態的檢測技術與裝備研發,重金屬污染的風險評估和防治控制研究等。

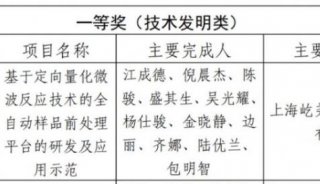

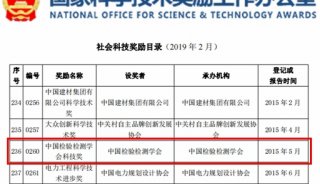

對于重金屬檢測來說,進入分析儀器前的樣品前處理非常關鍵,毛雪飛課題組在相關樣品前處理技術方面開展了大量的研究工作;同時,為了適應農產品檢測更快、更簡便的需求,課題組還大力開發重金屬快速檢測技術,研制簡易、便攜的重金屬檢測裝備。在上述研究基礎上,課題組發表學術論文100余篇,授權ZL15項,制定國家和行業標準10余項,獲得省部級獎勵2項,并研制出便攜、智能的直接進樣測汞儀、測鎘儀等,獲得了國家重點研發計劃、國家自然科學基金、中國農業科學院科技創新工程等項目支持。

微波消解:高效、綠色、安全的前處理手段

“樣品前處理中重要的考量因素是樣品基質”,談到重金屬檢測的前處理技術時毛雪飛說到,油脂含量高的農產品,例如食用油、花生、動物脂肪等,在酸消解過程中需要更高的溫度條件才能獲得較好的消解效果;一些硅含量高的樣品,例如土壤,需要氫氟酸來破壞其晶格結構;還有一些有機成分復雜的樣品,例如有機肥,可能需要使用王水,或者補充高氯酸進行消解。

重金屬檢測常用的樣品前處理技術主要有堿熔法、濕法消解、干法灰化等。對于農業樣品,除了硅等少數元素需要使用堿熔法,濕法消解是最為常用的處理手段。開放式的濕法消解一般需要使用電熱板或者石墨消解儀,門檻低、成本少,但耗時長,一般需要數小時甚至兩天,且消耗酸量大、安全系數低、易污染環境,有時對特殊樣品的消解不夠徹底而造成回收率偏低。因此,之前的很多科學家和工程師都致力于改進濕法消解技術,以期克服上述缺點。

從廣義上說,微波消解是濕法消解技術的一種,它使用微波作為熱源,半密封的消解罐具備一定的耐壓能力,一般能達到 40 Bar,因此消解溫度可以達到 200 ℃以上,可使用更少的酸將樣品更快的徹底消解,同時也帶來了更低的背景,且揮發元素不易損失。從單次消解的過程來看,一般只需30~40分鐘,顯著提升了處理效率。毛雪飛談到,即使用微波消解有時還會碰到一些挑戰性的樣品,如土壤、飼料、肥料等樣品中常會有一些難消解的基質,這時需要科研工作者和儀器公司合作攻關來克服難題。但是,現在常用的微波消解儀還存在微波場加熱不均勻、消解罐成本較高等技術問題,所以在部分基層檢測實驗室還沒有普及。

“但無論如何,微波消解依然是極具發展前景的元素前處理手段。”毛雪飛說,“我們也圍繞著微波消解開展了一些應用技術攻關,將該技術更多地用在農業檢測中,適應于各種不同基質的農業樣品。”

微波技術助力元素高效分析

談到國內前處理儀器的發展方向,毛雪飛介紹,元素分析一般關注幾個方面:元素全量、元素形態以及同位素等,其中元素全量和形態分析與微波消解技術關系最為密切。

首先,元素全量分析是指經過樣品前處理后,可以利用分析儀器檢出某種元素的總量。這類前處理儀器在農產品、環境、肥料等領域應用廣泛。總的來說,檢測元素全量的樣品前處理儀器正朝著提高效率、解放人力、綠色環保和自動智能的方向發展。比如屹堯科技開發的全自動微波消解機器人,能夠在無人值守的情況下一天處理數百個樣品。

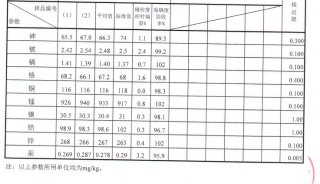

其次,形態分析是元素檢測非常重要的內容,不同的元素形態具有不同的毒性或有益作用。汞形態是環境和食品安全中關注的重點之一,烷基汞特別是甲基汞的毒性遠遠大于無機汞;砷形態也是食品安全關注的重點,三價和五價的無機砷形態毒性遠大于有機砷;此外,亞硒酸鈉等無機硒是劇毒物質,而富硒農產品中的硒蛋白、含硒氨基酸等則具有抗癌、防氧化等健康功效。

“當前,元素形態分析的前處理技術依然面臨著巨大的挑戰。”毛雪飛說道,元素形態的檢測有多種技術,如LC-AFS, LC-ICP-MS、LC-MS等聯用技術均可針對特定元素形態實現較好的分離和檢測。但是,如何從樣品中完整地提取出元素的形態,并且提取時元素形態之間不會相互轉化,依然是極具挑戰的技術難點。一般情況下,元素形態提取的過程類似有機分析中農、獸藥殘留的樣品前處理,在較為溫和的條件下用水、有機溶劑、緩沖溶液等試劑進行提取,汞、砷、鉻等元素形態的提取常用上述方法;而硒元素形態的提取常需使用酶解的手段將蛋白質分解后,再將含硒氨基酸提取出來。

在元素形態提取的技術研究過程中,課題組也曾使用屹堯科技的微波萃取儀來輔助提取,發現可以有效提升砷元素的提取效率。但整體來說,元素形態所需前處理設備的自動化還處在比較初級的階段,需要企業推出更好的設備來解決元素形態提取高通量、高效率、自動化的需求。

樣品前處理是土壤三普的主要挑戰

2022年2月16日,國務院印發《關于開展第三次全國土壤普查的通知》,隨后發布了《第三次全國土壤普查工作方案》。截止目前,已經發布了兩批共400多家檢測實驗室,啟動了88個縣域的普查試點工作。

談起此次土壤普查,毛雪飛表示,與之前的土壤詳查工作相比,既有傳承關系,但又有本質不同。一方面,土壤普查和土壤污染詳查在汞、鎘、砷、鉛、鉻等重金屬檢測方面是類似的,相關的數據甚至可以重復利用。另一方面,此次土壤普查重點關注的是耕地質量,包括了大量的土壤質量和肥力要素的檢測指標,也就是著重關注了土壤的理化性質,如機械組成、可交換酸、陽離子交換量、交換性鹽基、水溶性鹽、有機質、氮磷鉀、元素有效態等。

在土壤理化性質的檢測方面,樣品前處理設備的發展水平不高,普遍存在著制備效率低、自動化程度低的特點。比如土壤水穩性大團聚體等的樣品前處理采用人工篩分,非常繁瑣、耗時;實驗室需要定制非常復雜的前處理設備,這些定制設備卻很難實現自動化。

上述難題需要儀器公司和科技工作者合作,將原有技術實現自動化后提高處理效率。因為土壤三普所涉及的樣品量達到數百萬個,對全國所有省份的耕地、園地、林地、草地等具備耕地能力或潛力的土壤,都需要進行調研和檢測,進行全面的土壤體檢,樣品的前處理是一個非常大的挑戰。首先,土壤的數十項指標需用不同的前處理方法,每一類指標的前處理又不盡相同。其次,元素有效態的提取、土壤水穩性大團聚體樣品提取、水溶性鹽分或者是土壤機械組成、陽離子交換量等,均需要專門的處理設備或方法。相較于檢測分析來說,樣品前處理成為土壤三普中更重要的挑戰,當然也是前處理設備研發單位和生產企業的機會。

國產品牌的逆襲之路

提起屹堯科技,毛雪飛不由得感慨,“這是一家典型的自我成長型國產儀器制造商。”

2013年,課題組承擔了飼料中多元素檢測的行業標準任務。樣品前處理研究過程中發現,濕法消解處理耗時耗力,酸用量大,環保壓力非常大,這時微波消解技術的優勢逐漸顯現。但是,那時的微波消解儀器,大家認可度比較高的仍然是進口品牌,普遍不信任國產儀器的質量和可靠性。經過調研之后,我們發現國產微波消解儀經過產品迭代后,已經解決了諸多技術問題,于是開始嘗試使用屹堯科技提供的樣機開展標準方法的研制工作。

在研究過程中,屹堯科技的微波消解儀展現出了良好的性能和可靠性。首先,在整個實驗過程中,屹堯科技的儀器持續保持良好的工作狀態。其次是非常安全,比如一次測試易爆樣品時,剛消解不到一分鐘就出現爆罐,此時儀器馬上停機、抽風,當溫度和壓力降到安全狀態后,才可以打開儀器。第三點,在樣品的均一性方面表現出色。微波消解的微波場并不均勻,在內圈外圈等不同位置,消解的溫度并不完全一樣,要保證樣品均一性,取決于公司所用探測器、微波場調制等綜合技術應用。

屹堯科技M6高通量微波消解儀

總體來說,屹堯科技的微波消解儀具備良好的安全性和均一性,這使得課題組與屹堯科技的合作更加深入。目前課題組正在使用屹堯科技的微波合成儀來進行一些化學合成方面的研究。

屹堯科技全自動單模微波合成儀

屹堯科技TOPEX+高通量微波萃取儀

對屹堯科技的新期待

毛雪飛在元素分析的樣品前處理方面,針對未來的技術發展方向提出了三點建議。

第一, 在樣品前處理的產品研發上,特別是元素形態分析的前處理,希望屹堯科技等國產廠商在自動化、高效便捷的方面有所突破。第二,屹堯科技當前也開展ICP-MS的研制工作,希望其吸取高端無機質譜研發經驗,提高儀器的可靠性、靈敏度,特別是在干擾消除方面,在動能歧視、碰撞、反應等技術方面取得突破。第三,未來儀器向著智能化方向發展,期望屹堯科技能將樣品前處理和元素分析儀器貫通起來,實現元素分析真正的自動化、智能化。

國產分析儀器需解決國產“芯”的挑戰

談了前處理儀器后,筆者也請毛雪飛談談國產分析儀器的未來。他感慨到:“這十幾年間,我見證了不少國產儀器從無到有、國產廠商從弱變強的快速發展歷程。但是,在高端儀器領域,國產儀器與國外大企業依然存在著代差和技術鴻溝。”

近年來可喜的變化是,有很多國產公司開啟了高端儀器的自主研發過程,比如電感耦合等離子體質譜、三重四極桿質譜、飛行時間質譜、二次離子質譜等。但儀器行業要進行迭代或要進行大規模的生產時,所需的關鍵部件仍是重要瓶頸,很多關鍵部件依然依靠進口。雖然有的科研機構也在做或者生產,但其良品率、精密度或穩健性仍然同國外先進部件有差距。如果解決不了關鍵部件的創新和研發的問題,我們要實現整機的創新,還是“巧婦難為無米之炊”或者說很難實現100%國產化的目標。所以,未來我們必須要戮力同心,從根本上解決核心部件“卡脖子”的難題。

人物簡介

毛雪飛,中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所研究員,入選農業農村部人才計劃、中國農業科學院“青年英才”, 擔任中國檢驗檢測學會測試裝備分會副秘書長、第三次全國土壤普查技術專家組成員,Atomic Spectroscopy期刊編委、《中國無機分析化學》青年編委,全國儀器分析測試標準化技術委員會(SAC/TC481)委員、中國食品法典專家咨詢委員會委員。